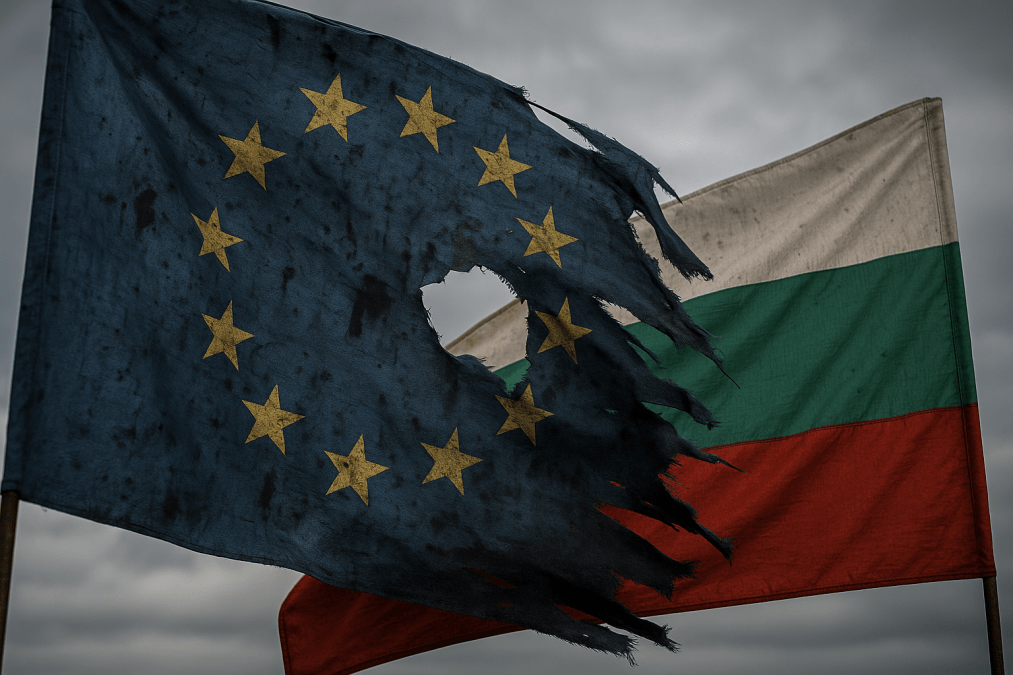

Von der Leyen kam und die Souveränität ging

Fremdbestimmt und ausgeplündert. Die bittere Wahrheit über Bulgariens Platz in der EU

Ursula von der Leyen in Bulgarien, ein Besuch zwischen Inszenierung und Realität

Ursula von der Leyen reiste Anfang September 2025 nach Bulgarien, begleitet von schwerem Protokoll und einer klaren Botschaft. Die Europäische Union brauche eine gestärkte Rüstungsindustrie, und Bulgarien solle Teil dieses strategischen Projekts sein. In Sopot besuchte sie eine Waffenfabrik, sprach von Investitionen, Arbeitsplätzen und europäischer Sicherheit. Es war ein Auftritt, der auf den ersten Blick das Bild einer handlungsfähigen EU zeichnen sollte. Doch die Realität sah anders aus. Schon die Anreise verlief nicht reibungslos, GPS-Störungen über Bulgarien, mutmaßlich durch russische Störsender ausgelöst, zwangen die Piloten zu improvisieren. Der Zwischenfall war ein Symbol, Europa bewegt sich im Konflikt, und Bulgarien wird nicht gefragt, ob es Teil dieser Front sein will. Es wird schlicht eingebunden.

Die Reaktionen im Land ließen nicht lange auf sich warten. Vor der Fabrik, die von der Leyen besuchte, versammelten sich Protestierende nationalistischer Parteien wie „Wiedergeburt“ (Vazrazhdane) und „Velichie“. Sie blockierten Zufahrtsstraßen, beschimpften die EU-Kommissionspräsidentin als Symbol für Verfall und Kriegstreiberei. Ein Fahrzeug wurde attackiert, weil die Menge glaubte, von der Leyen sitze darin. Auf Transparenten stand „Ursula, go to jail“, Rufe nach Frieden mischten sich mit offener EU-Feindlichkeit. Diese Szenen sind nicht bloß Ausreißer extremistischer Randgruppen. Sie spiegeln eine tieferliegende Skepsis wider, die in der bulgarischen Gesellschaft weit verbreitet ist und die im Westen gern ignoriert wird.

Die offizielle Politik in Sofia bemühte sich, den Besuch als Erfolg darzustellen. Bulgarien wird als Partner in einem europäischen Sicherheitsprojekt hervorgehoben, als Standort für Investitionen und als unverzichtbares Glied einer militärischen Lieferkette. Doch was heißt das für das Land? Bulgarien ist heute eines der ärmsten EU-Mitglieder, geprägt von Abwanderung, Korruption und politischer Instabilität. Die versprochenen Milliarden aus Brüssel lösen diese Probleme nicht. Stattdessen verschärfen sie die Abhängigkeit. Die EU gibt das Geld nicht bedingungslos, sie verknüpft es mit Programmen, Vorgaben und Strukturen, die Bulgarien kaum beeinflussen kann. Ob es um Justizreformen, Haushaltspolitik oder Energie geht, Sofia wird permanent durch Brüsseler Mechanismen kontrolliert. Die Souveränität des Landes ist eine Fiktion, auf dem Papier existent, in der Realität längst ausgehöhlt.

Noch deutlicher wird das am Beispiel der Währungspolitik. Ab dem 1. Januar 2026 soll Bulgarien den Euro einführen. Offiziell ein großer Schritt hin zu „mehr Integration“. Doch Umfragen zeigen ein anderes Bild. Fast 55 Prozent der Bevölkerung sind dagegen, nur ein gutes Drittel befürwortet den Wechsel. Der Grund ist offensichtlich, mit der Aufgabe des Lev verliert Bulgarien nicht nur ein nationales Symbol, sondern auch das letzte Instrument zur eigenständigen Wirtschaftspolitik. Zinssätze, Geldmenge, Inflationsbekämpfung, alles wird künftig in Frankfurt entschieden, nicht in Sofia. Für ein Land mit schwacher Wirtschaft bedeutet das nichts anderes, als in einer Zwangsjacke zu landen, während die Bürger die Risiken einer gemeinsamen Währung tragen, ohne dass ihre Stimme Gewicht hätte.

Die EU wird in Bulgarien nach außen hin gern als „Erfolgsprojekt“ verkauft, Gelder aus den Strukturfonds, freie Reisemöglichkeiten, Zugang zu Märkten. Doch der Preis dafür ist hoch. Mit jedem neuen Schritt in Richtung Integration verliert das Land ein Stück Selbstbestimmung. Die Landwirtschaft unterliegt längst europäischen Regeln, die Industrie ist von Brüsseler Programmen abhängig, und in der Energiepolitik sind die Spielräume praktisch null. Wer entscheidet, ob bulgarische Kohlekraftwerke stillgelegt oder verlängert werden dürfen? Nicht Sofia. Wer entscheidet, ob Bulgarien Waffen produziert, exportiert oder im großen Stil an EU-Rüstungsprogrammen teilnimmt? Nicht Sofia.

Von der Leyens Besuch hat diese Realität ungeschminkt offengelegt. Sie kam nicht, um zuzuhören oder die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Sie kam, um Botschaften zu senden, um Bulgarien öffentlich in eine Rolle zu drängen, die längst festgeschrieben ist. Die EU-Kommission erwartet Loyalität, geopolitische Gefolgschaft und die Bereitschaft, wirtschaftliche und militärische Infrastruktur für „das große Ganze“ bereitzustellen. Für Bulgarien bedeutet das, im Zweifel als Aufmarschgebiet, Rüstungsstandort und geopolitisches Werkzeug benutzt zu werden, ohne dass die Bevölkerung je gefragt wurde, ob sie diesen Preis zahlen will.

Die Demonstranten vor der Fabrik haben das auf ihre Weise deutlich gemacht. Sie repräsentieren eine Stimmung, die sich nicht nur aus „Russlandnähe“ oder „Nationalismus“ speist, wie westliche Medien es schnell abtun. Es ist vielmehr ein wachsendes Gefühl, dass Bulgarien von außen gesteuert wird, dass es keine echte Mitsprache gibt, sondern nur das Abarbeiten fremder Vorgaben. Wer im Westen auf die Bilder von Protesten herabblickt, übersieht. diese Wut hat eine reale Grundlage.

Bulgarien ist nicht blind pro-russisch, auch nicht kollektiv anti-europäisch. Aber es ist ein Land, das seit Jahren erlebt, wie EU-Mitgliedschaft zwar Gelder bringt, gleichzeitig aber Politik, Alltag und Perspektiven immer stärker fremdbestimmt werden. Der Besuch von der Leyens hat das in aller Deutlichkeit sichtbar gemacht. Offizielle Reden von „Partnerschaft“ und „Zukunft“ ändern nichts an der Tatsache, Bulgarien ist längst ein Spielfeld, nicht mehr eigenständiger Spieler. Und genau das treibt den Protest auf die Straße.

Lesen Sie auch:

https://www.webwerk-bg.com/medien-und-manipulation/