Digitale Steinigung – wie Shitstorms zur Lieblingshinrichtung der Spaßgesellschaft wurden

Der moderne Mensch hat zwei Grundängste, früher waren es Krieg und Krankheit, heute sind es Stromausfall und Frontkamera. Nicht weil man ohne Handy nichts mehr zu essen hätte, sondern weil man ohne Handy plötzlich nicht mehr dabei wäre, wenn wieder irgendwo eine digitale Hinrichtung stattfindet. Der Shitstorm ist zur Lieblingssportart der Gegenwart geworden, eine Mischung aus Gladiatorenkampf, Gerichtsshow und Gratistherapie für gekränkte Egos. Eintritt frei, Moral inklusive, Opfer wechselnd.

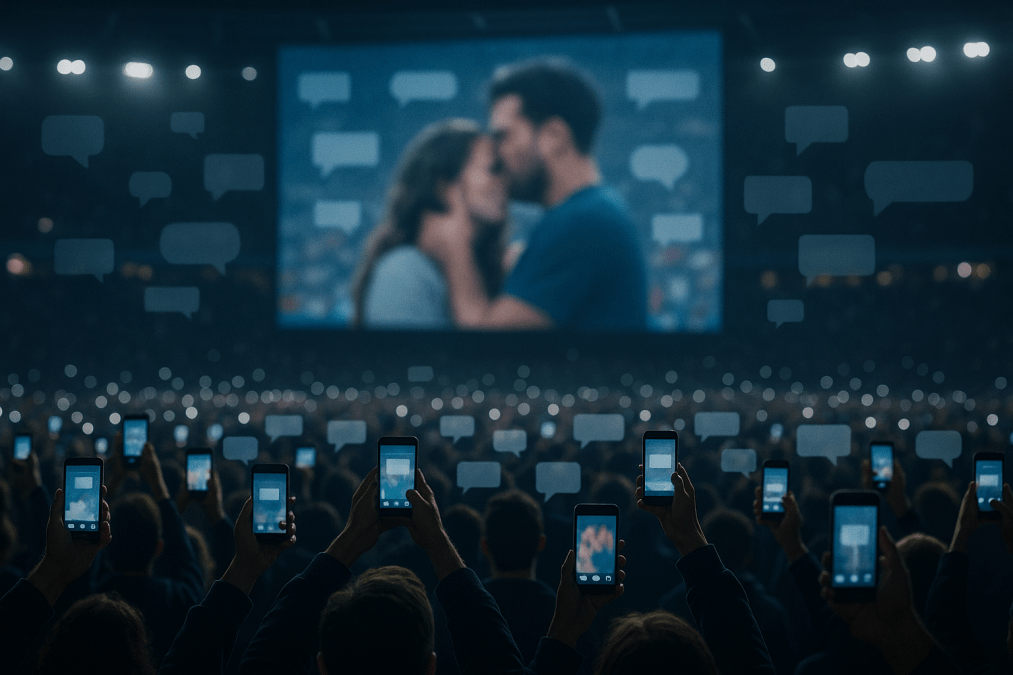

Das Drehbuch ist immer gleich und genau deshalb so effizient. Irgendwo auf diesem Planeten macht ein Mensch etwas Dummes, Unbedachtes oder einfach nur allzu Menschliches. Eine Kamera ist zufällig in der Nähe, oder besser gleich hunderte Smartphones. Der Moment landet als Clip in irgendeiner Story, auf TikTok oder X, zuerst mit drei lachenden Emojis und dem Kommentar „OMG“, dann mit der ersten moralisch aufgeladenen Frage, ob man „so etwas“ heute noch machen dürfe. In der nächsten Stufe taucht eine englische Übersetzung auf, dann eine spanische, dann ein Thread mit 60.000 Likes, in dem jemand das Ganze in eine Grundsatzdebatte über Macht, Privilegien, Patriarchat, Klassismus oder wahlweise den Verfall des Abendlandes verwandelt. Spätestens an diesem Punkt hat der Algorithmus Blut geleckt, der Clip wird zur Ware, Empörung zur Währung und die eigentliche Person im Video ist nur noch Rohstoff.

„Coldplaygate“ war dafür die perfekte Fallstudie. Ein Konzert in einem Footballstadion, eigentlich gedacht als kollektive Kuschelerfahrung mit LED-Armbändern und „Fix You“-Heulgarantie. Die Kamera der Kiss Cam, sonst zuständig für harmloses Fremdschämen, bleibt auf einem Paar hängen, das erkennbar nicht damit gerechnet hat, dass es heute Abend zu Hauptdarstellern eines globalen Moraldramas gekürt wird. Der Mann, verheirateter CEO eines Tech-Unternehmens, die Frau, seine HR-Chefin. Beide eng umschlungen, beide in dem Moment, in dem ihr Bild auf die Leinwand knallt, mit dem Gesichtsausdruck von Leuten, denen gerade eingefallen ist, dass sie vergessen haben, das Gas abzustellen, nur in sehr viel schlimmer. Sekunden später kursiert das Video als „Coldplaygate“ durch die Timelines, die Internet-Ermittler legen los, Namen werden gefunden, Arbeitgeber, LinkedIn-Profile, Familienkonstellationen, alles sauber zusammengetragen und weltweit verteilt. Der CEO tritt zurück, die Firma hält eine moralisch vorbildliche Pressekonferenz ab, seine Ehe liegt im Scherbenhaufen, die Betroffene Mitarbeiterin ist beruflich und privat erledigt, Marken nutzen den Skandal für witzige Kampagnen, Merch mit #Coldplaygate-Sprüchen geht auf Etsy über die virtuelle Ladentheke.

Und das Publikum? Sitzt zu Hause in Jogginghose und arbeitet sich in den Kommentaren an zwei fremden Menschen ab, als wäre es eine Abstimmung im Geschworenenprozess. Die einen jubeln, weil „endlich mal ein Chef dran glauben muss“, die anderen zünden digitale Kerzen für die betrogene Ehefrau an, wieder andere schreiben, das Video sei doch nur „lustig“ und man müsse „auch mal lachen dürfen“. Ein paar Restvernünftige fragen zögerlich, ob man wirklich will, dass ein einziger peinlicher Moment im Stadion über Karriere, Ehe und Ruf entscheidet, aber sie gehen im Lärm unter. Empörung verkauft sich besser als Zweifel.

Diese Dynamik ist längst nicht mehr die Ausnahme, sondern der Normalfall. 2025 ist das Jahr, in dem Influencer-Skandale und Celebrity-Drama kein Nebengeräusch, sondern eigenes Unterhaltungsgenre geworden sind. Magazine und Portale arbeiten Listen ab wie früher die Bundesliga-Tabelle: die größten Influencer-Fails, die zehn krassesten Skandale, die spektakulärsten Abstürze von Insta-Heiligen, die plötzlich wegen Steuerhinterziehung, Betrug, „unangemessenen Beziehungen“ oder schlicht grotesker Dummheit auffliegen. Jedes Mal derselbe Ablauf, dieselbe Dramaturgie, dieselbe moralische Choreografie. Erst wird jemand in absurde Sphären hochgejubelt, gefüttert mit Followern, Werbedeals und Likes, dann kommt der Moment, in dem ein altes Video auftaucht, eine Chatnachricht, ein Screenshot, ein missglückter Witz, der heute nicht mehr durchgeht, oder eine Kooperation mit der falschen Marke. Ab diesem Zeitpunkt verwandelt sich das Internet in einen Gerichtssaal, in dem alle zugleich Richter, Geschworene, Ankläger und Zuschauer sind, nur dass niemand Verantwortung trägt.

Neu ist 2025 vor allem die Qualität des Rohmaterials. Wir reden nicht mehr nur über echte Fehltritte, sondern über synthetische Skandale auf Knopfdruck. Deepfake-Pornos mit Prominenten, manipulierte Audios, KI-generierte „Beweise“ für Affären und Eskapaden, die es nie gegeben hat, zirkulieren millionenfach, bevor irgendjemand nachfragt, ob das überhaupt echt sein kann. Mehrere berühmte Gesichter hatten dieses Jahr das zweifelhafte Vergnügen, sich plötzlich in Videos wiederzufinden, die sie nie gedreht haben. Datenschutzexperten warnen, Anwälte drehen durch, und die Betroffenen dürfen sich rechtfertigen für Handlungen, die sie nie begangen haben. Der digitale Pranger braucht nicht einmal mehr die Realität, es reicht, wenn ein Clip plausibel genug wirkt, um für ein Wochenende als Hauptprogramm zu taugen.

Die Plattformen tun, was sie immer tun, sie stellen sich unschuldig und verweisen auf „Community Standards“, während ihre Algorithmen jeden Lebenstrümmer umdrehen, der Klicks verspricht. Ein Video, das niemand sieht, ist ihnen egal. Ein Video, das innerhalb weniger Stunden Millionen von Views erzeugt, wird dagegen als Erfolg verbucht, auch wenn es nebenbei ein paar Biografien entsorgt. Die Technik, die uns angeblich vernetzt, tut in Wahrheit das, was jede gute Maschine im Kapitalismus tut. Sie sortiert, gewichtet, spült nach oben, was sich monetarisieren lässt. Empörung ist perfekter Treibstoff. Sie hält die Leute wach, sie sorgt für Kommentare, sie produziert genau die Art von Aufmerksamkeit, die Werbekunden kaufen wollen. Wenn unser moralischer Ekel zur Ressource wird, sitzt Mark Zuckerbergs Kassenwarte hinten im Serverraum und reibt sich die Hände.

Neben diesem strukturellen Zynismus läuft auf der menschlichen Ebene eine ziemlich hässliche Psychoshow. Der Shitstorm ist die Droge derjenigen, die im normalen Leben wenig Macht haben und sich im Netz mit geliehenen Fackeln und Mistgabeln bewaffnen. Das Opfer ist austauschbar, heute ein CEO, morgen eine Influencerin, übermorgen eine zufällige Person, die in einer Bahnstation stolpert und dabei irgendetwas ruft, das man aus dem richtigen Winkel als „Problem“ etikettieren kann. Wichtig ist nicht mehr, was passiert ist, sondern wie gut es sich als moralischer Clip verkaufen lässt. Die Diskussion wird nicht geführt, um zu verstehen, sondern um Stellung zu beziehen. Man „positioniert“ sich in Threads, man „setzt ein Zeichen“, man „macht aufmerksam“ und genießt kollektiv den Kick, Teil der großen Empörungsgemeinschaft zu sein.

Die Folge ist eine Gesellschaft, die sich anfühlt, als würde man ständig über eine Falltür laufen. Ein falscher Witz vor der Handy-Kamera, eine zu innige Umarmung im Stadion, eine schlecht formulierte Nachricht, und schon rauscht man an die Oberfläche der Timeline, wo Millionen Fremde darüber abstimmen, ob man noch ein Recht auf Beruf, Ruf und Privatleben hat. Medienberichte sprechen längst davon, dass Menschen in Clubs und auf Konzerten nicht mehr wirklich feiern, sondern die ganze Zeit im Hinterkopf mitrechnen, wie groß die Chance ist, dass eine peinliche Szene zur viralen Waffe wird. Experten warnen, Juristen mahnen Grundrechte an, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber der Effekt im Alltag ist simpel, man lebt mit der unterschwelligen Angst, jederzeit in ein Meme verwandelt zu werden, das man nicht kontrolliert.

Der vielleicht perfideste Aspekt dieser neuen Hinrichtungskultur ist die bequeme Rollenaufteilung, niemand ist verantwortlich. Die Person, die das Video hochlädt, sagt, sie habe doch nur „geteilt, was sowieso schon im Fernsehen zu sehen war“. Die Plattformen betonen, sie seien nur neutrale Infrastruktur, die Medien weisen darauf hin, dass sie nur über „relevante Ereignisse von öffentlichem Interesse“ berichten. Die Zuschauer behaupten, sie hätten „halt nur geschaut“ und ab und zu einen Kommentar dagelassen. Am Ende ist ein Leben kaputt, aber niemand hat es getan, das war „das Internet“. Die gleiche Ausrede, mit der man auch erklären könnte, warum man einen Stein in einen Tümpel wirft und sich anschließend wundert, wer die Wellen gemacht hat.

Besonders absurd wird es, wenn aus dem pathologischen Spaß plötzlich ernsthafte Moraltheorie werden soll. Dann erklären dieselben Leute, die gerade noch „play stupid games, win stupid prizes“ kommentiert haben, mit erstaunlicher Gravitas, dass man eben „Konsequenzen für sein Handeln“ tragen müsse. Als ob ein schlechtes Urteil in Liebesdingen automatisch die weltweite Veröffentlichung der eigenen Scham rechtfertigt. Als ob ein taktloser Post eines Influencers gleichbedeutend wäre mit dem Verlust sämtlicher Einkommensquellen und der lebenslangen Stigmatisierung. Wir haben uns an eine Form von Vergeltung gewöhnt, die in jeder Justizvollzugsanstalt als unverhältnismäßig durchfallen würde, aber im digitalen Pranger als Freizeitbeschäftigung gilt.

Natürlich gibt es echte Schweinehunde, echte Täter, echte Verbrechen. Natürlich gibt es Fälle, in denen Öffentlichkeit notwendig ist, in denen Betroffene nur durch Sichtbarkeit überhaupt eine Chance auf Gerechtigkeit haben. Aber genau diese Fälle werden durch die permanente Dauererregung entwertet. Wenn jede Dummheit, jede private Entgleisung, jede schlechte Beziehung oder jeder übergriffige Spruch im Büro zum globalen Spektakel aufgeblasen wird, verlieren die wirklich wichtigen Enthüllungen ihre Schärfe. Wer ständig hört, dass schon wieder jemand „komplett gecancelt“ wurde, weil er seinen Hund falsch gefüttert oder im falschen T-Shirt aufgetreten ist, nimmt irgendwann auch Missbrauch, Gewalt und Korruption nur noch als Teil derselben Lärmwolke wahr.

Der digitale Pranger ist kein Unfall, er ist das logische Produkt einer Kultur, die Sichtbarkeit über alles stellt. Wir erzählen Kindern, sie könnten alles werden, wenn sie nur genug Follower hätten, wir bauen komplette Geschäftsmodelle auf dem Verkauf der eigenen Intimität auf, von Vlog-Familien bis OnlyFans, wir überreden halb Europa, sein Privatleben in Stories und Reels zu gießen und tun dann überrascht, wenn dieses Material irgendwann als Munition eingesetzt wird. Gleichzeitig erzeugen wir eine Erwartung, dass öffentliche Figuren fehlerlos, rein und jederzeit politisch perfekt sein müssen, während wir selbst im Privaten jeden Tag genug Mist bauen, um ganze Jahresstaffeln einer peinlichen Realityshow zu füllen.

Es wäre verlockend, diesen Text mit einem moralischen Appell zu beenden. Weniger teilen, mehr nachdenken, nicht alles glauben, empathischer sein, die üblichen Ratschläge. Die Wahrheit ist, das wird kaum jemand tun, die Mechanik ist zu bequem, die Versuchung zu groß, die Langeweile zu tief. Aber man kann sich wenigstens nicht mehr einreden, man sei „nur Zuschauer“. Jeder Klick, jeder Share, jeder hämische Kommentar ist ein weiterer Stein auf dem Scheiterhaufen. Man muss nicht allen Menschen gefallen, man muss niemanden mögen, schon gar keine CEOs, Influencer oder Selbstdarsteller, man kann sie auch einfach ignorieren.

Wer das nicht will, wer die Show braucht, soll wenigstens ehrlich sein. Dann schreibt man unter das nächste virale Video nicht „endlich Gerechtigkeit“, sondern „endlich wieder Ablenkung von meinem eigenen Leben“. Das wäre zwar kein Fortschritt, aber wenigstens ein Anfang von Wahrheit in einem System, das fast nur noch von Illusionen lebt.

Lesen Sie auch:

https://www.webwerk-bg.com/category/medien-manipulation/