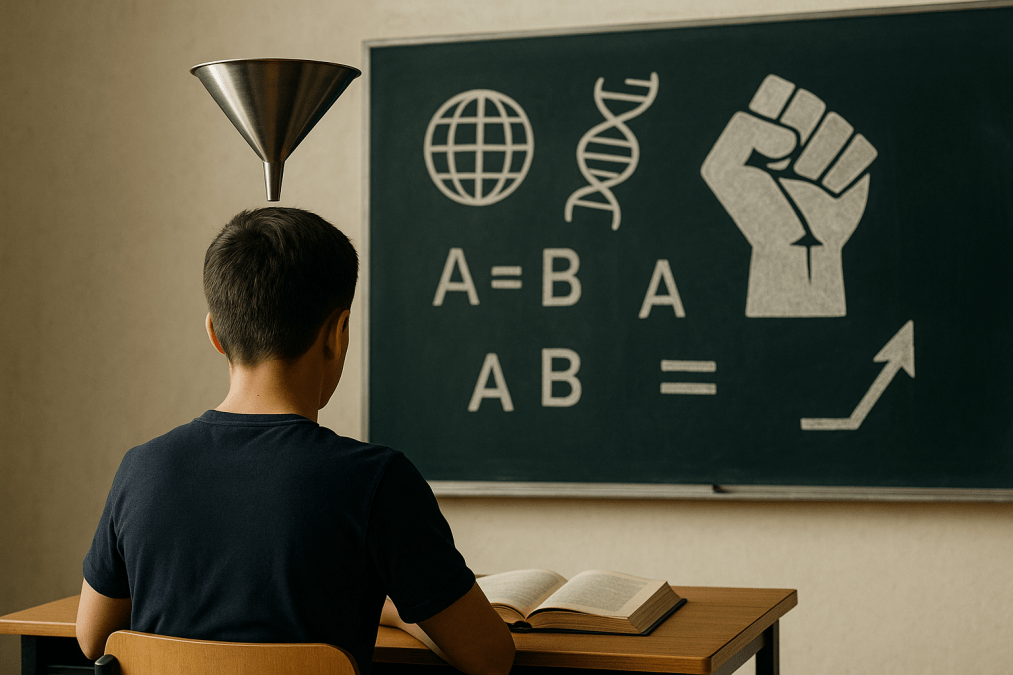

Bildung oder Indoktrination? – Wenn Schule zum Weltbild-Filter wird

Schule gilt offiziell als Ort der Aufklärung. Sie soll junge Menschen befähigen, kritisch zu denken, sich ein eigenes Urteil zu bilden und nicht bloß Parolen nachzusprechen. In Deutschland gibt es dafür sogar einen Schutzwall, den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Er verbietet es, Schüler zu überwältigen, verlangt die Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen und fordert, dass junge Menschen lernen, politische Interessenlagen zu durchschauen. Auf dem Papier klingt das nach einem Bollwerk gegen jede Form von Gehirnwäsche. Doch Papier ist geduldig, die Realität im Klassenzimmer sieht oft anders aus.

Schon die Struktur des Systems setzt Grenzen. Lehrpläne werden von Gremien entworfen, die selbstverständlich vom Zeitgeist geprägt sind. Was als „geeignet“ gilt, hängt von politischen Mehrheiten, kulturellen Strömungen und wirtschaftlichen Interessen ab. Schulbücher wiederum durchlaufen eine staatliche Zulassung, aber diese verhindert nur grobe Verstöße, garantiert jedoch keine Vielfalt an Perspektiven. Damit steht bereits am Anfang fest, welche Deutungen sichtbar werden und welche unsichtbar bleiben.

Hinzu kommt der berüchtigte „heimliche Lehrplan“. Gemeint sind jene unausgesprochenen Botschaften, die Schule immer vermittelt, etwa Gehorsam gegenüber Abläufen, Anpassung an Mehrheiten, das Vermeiden von Reibung, wer brav mitschwimmt, wird belohnt. Wer zu viel widerspricht, erlebt schnell Nachteile. Das prägt Haltungen und Denkweisen oft stärker als jedes Fachbuch.

Ein weiteres Problem ist die wachsende Einflussnahme von außen. Schulen sind chronisch unterfinanziert und greifen deshalb gern auf kostenloses Material von Konzernen, Verbänden und Stiftungen zurück. Diese Materialien kommen bunt und modern daher, enthalten aber fast immer eine klare Botschaft. Wenn der Energiekonzern Unterrichtsmappen über Klimaschutz verteilt oder Lebensmittelgiganten ihre Ernährungsprojekte in Schulen bringen, dann ist das nicht altruistisch, sondern gezielte Imagepflege. Die Grenze zwischen Bildung und Werbung verschwimmt.

Die Digitalisierung verschärft die Lage zusätzlich. Unterricht, Hausaufgaben und Kommunikation laufen zunehmend über Plattformen internationaler Tech-Konzerne. Wer sich Microsoft, Google oder Apple ins Klassenzimmer holt, holt auch deren Algorithmen, Geschäftsmodelle und Datenhunger hinein. Pädagogisch wird das gern als Fortschritt verkauft, doch in Wahrheit verschiebt sich die Macht über Inhalte, Daten und Arbeitsweisen in Black-Box-Systeme, die demokratischer Kontrolle entzogen sind.

Besonders heikel ist der Umgang mit Geschichte und Werten. Offiziell gilt der Grundsatz der Multiperspektivität, Vergangenheit soll nicht als starre Wahrheit präsentiert werden, sondern als Geflecht von Deutungen, die man kritisch hinterfragen kann. Doch unter Zeitdruck und Prüfungsdruck werden komplexe Zusammenhänge gern moralisch geglättet. Am Ende lernen Schüler nicht, wie man unterschiedliche Quellen abwägt, sondern welche Haltung „richtig“ ist. Damit verwischt die Linie zwischen Aufklärung und Belehrung.

Dass dies gefährlich ist, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse. Internationale Vergleichsstudien wie PISA attestieren deutschen Schülern inzwischen gravierende Defizite in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Wenn grundlegende Kompetenzen wegbrechen, wächst die Versuchung, Lernziele auf Haltungsfragen zu reduzieren. Man verlässt den harten Boden überprüfbarer Fakten und rutscht in den Sumpf von Meinungen und Moralparolen.

Das Ergebnis, junge Menschen verlassen die Schule mit einem Weltbild, das weniger von Neugier und Kritik geprägt ist, sondern von der Angst, falsch zu liegen. Statt Freiheit des Denkens entsteht eine Kultur der Selbstzensur. Das ist nicht die Schuld einzelner Lehrer, sie arbeiten oft am Limit. Es ist das Produkt eines Systems, das immer weniger Ressourcen hat, immer mehr Erwartungen erfüllen soll und externe Interessen großzügig in die Klassenzimmer hineinlässt.

Doch es gibt auch Gegenmittel. Die wirksamste Waffe gegen Indoktrination ist Transparenz. Lehrer, die offenlegen, woher ein Text kommt, welche Interessen dahinterstehen, und die ihren Schülern bewusst gegensätzliche Positionen vorlegen, schaffen Raum für echtes Denken. Entscheidend ist nicht, dass am Ende alle „das Richtige“ sagen, entscheidend ist, dass sie lernen, Argumente zu prüfen, Gegenargumente zu verstehen und ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Schule hat die Wahl, sie kann entweder zur verlängerten Werkbank von Politik, Wirtschaft und Ideologie werden, oder zu einem Trainingslager für mündige Bürger. Die Zukunft entscheidet sich nicht in den Hochglanzbroschüren der Ministerien, sondern im Klassenzimmer, wenn ein Schüler die Hand hebt und fragt: „Woher wissen wir eigentlich, dass das stimmt?“