Mehr Angst vor unseren Regierungen als vor Putin – Wohin uns der Konflikt mit Russland wirklich führen kann

Wer heute auf Europa blickt, spürt eine merkwürdige Mischung aus Gewöhnung und wachsender Angst. Der Krieg in der Ukraine läuft im vierten Jahr, die Schlagzeilen drehen sich um neue Waffenpakete, um Friedenspläne aus Washington, um rote Linien aus Moskau, um Streit in Brüssel. Im Hintergrund steht ein Gefühl, das viele nur ungern laut aussprechen. Die Sorge richtet sich immer weniger in erster Linie auf Russland, sondern zunehmend auf die eigenen Regierungen. Auf die Frage, ob sie in einem Moment maximalen Drucks wirklich noch kühlen Kopf behalten oder ob aus Überforderung, innenpolitischem Kalkül oder schlichter Inkompetenz Entscheidungen fallen, die nicht mehr rückholbar sind. Ausgerechnet Deutschland ist in diesem Konflikt historisch und politisch tief verstrickt. Die Beziehung zu Russland war über anderthalb Jahrhunderte eine Pendelbewegung zwischen Bündnis, Rivalität, mörderischer Feindschaft und pragmatischer Kooperation, vom Bündnissystem Bismarcks über den gemeinsamen Bruch von 1914, das Massenmorden des Vernichtungskrieges bis hin zur Ostpolitik Brandts und der späteren Idee, man könne Russland mit Gasdeals und Handel einhegen. Diese Geschichte ist kein Hintergrundrauschen, sie wirkt im Jetzt und prägt, wie deutsche Politik Russland sieht und wie Russland Deutschland sieht.

Heute ist das Verhältnis endgültig in einer neuen Phase angekommen. NATO und EU werten Russland offiziell als größte sicherheitspolitische Bedrohung in Europa, der Versuch einer partnerschaftlichen Einbindung nach 1990 ist nicht nur gescheitert, er ist in sein Gegenteil umgeschlagen. Gesprächskanäle existieren zwar, aber sie sind auf das Notwendigste reduziert, militärische Kontakte dienen fast nur noch dazu, Katastrophen zu verhindern. Deutschland hat seine Russlandpolitik nach 2022 radikal umgebaut, Waffen an Kiew geliefert, Sanktionen mitgetragen, Energieimporte aus Russland weitgehend ersetzt und sich im Gegenzug in neue Abhängigkeiten etwa von Flüssiggaslieferungen begeben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wohin das alles führen kann, ob es einen Ausweg gibt, der mehr ist als ein eingefrorener Dauerkrisenmodus, und ob man den Regierungen in Washington, Berlin, Paris, Warschau oder Moskau überhaupt zutraut, diesen Ausweg zu finden, ohne die Welt unterwegs an einen Abgrund zu manövrieren.

Um die Gegenwart zu verstehen, lohnt der Blick zurück auf die Fehler, die Europa und besonders Deutschland im Umgang mit Russland gemacht haben. Nach dem Ende des Kalten Krieges setzte sich in vielen westlichen Hauptstädten eine bequeme Illusion fest. Die Vorstellung, die Geschichte sei im Wesentlichen entschieden, Russland werde sich schon irgendwie in die liberale Weltordnung einfügen, wenn man nur genug Geschäfte macht, in Deutschland nannte man das „Wandel durch Handel“. Die Doktrin, dass enge wirtschaftliche Verflechtung sicherheitspolitische Spannungen entschärft, brach 2022 in sich zusammen, als Russland trotz aller Gas- und Öldeals den größten Krieg in Europa seit Jahrzehnten begann. Dieser Fehler war doppelt, einerseits unterschätzte man, wie tief imperiale Denkmuster im russischen Machtapparat verwurzelt sind. Die Idee eines „historischen Russlands“, das Anspruch auf Einflusszonen erhebt und die Kontrolle über Nachbarländer für legitim hält, war seit Jahren klar erkennbar, wurde aber politisch kleingeredet. Andererseits ignorierte man systematisch die Warnungen der Staaten, die historisch unter russischer Herrschaft litten, von den Balten bis Polen. Für diese Länder war Russland nie nur Lieferant, sondern immer potenzieller Aggressor.

Die andere Seite dieser Fehlergeschichte liegt im Westen selbst, nach 1990 wurde die europäische Sicherheitsordnung halbherzig gebaut. Die NATO-Osterweiterung war für die beitretenden Staaten ein längst überfälliger Schutzschirm, für Moskau eine Demütigung, die die dortige Propaganda zu einer existenziellen Bedrohung hochschrieb. Im Westen unterschätzte man, wie stark dieses Narrativ im Kreml politisch verwertet werden würde. Man erklärte zwar, die NATO sei ein reines Verteidigungsbündnis, war aber gleichzeitig nicht bereit, ehrlich in eine alternative Sicherheitsarchitektur zu investieren, die Russland einbindet, ohne die Souveränität seiner Nachbarn zu verraten. Das Ergebnis war ein grauer Zwischenraum, in dem Staaten wie die Ukraine hingen, formal unabhängig, aber ohne belastbare, einklagbare Sicherheitsgarantien. Genau in diesem Vakuum konnte der jetzige Krieg entstehen.

Die Versuchung ist groß, das alles mit einem einfachen Satz abzuräumen und zu sagen, unsere Regierungen seien schlicht inkompetent. Die Realität ist komplizierter und am Ende noch beunruhigender. In Ministerien und Stäben sitzen durchaus fähige Menschen, das Problem ist struktureller, Demokratien neigen dazu, Außenpolitik durch die Brille der Innenpolitik zu betreiben. Entscheidungen, die jahrzehntelang nachwirken, werden an Legislaturperioden, Wahlterminen und Umfragen gemessen. Langfristige Risiken, etwa energiepolitische Erpressbarkeit oder sicherheitspolitische Grauzonen, verlieren in dieser Logik zuverlässig gegen kurzfristige Vorteile. Deutschland ist ein Lehrbuchbeispiel. Der Ausbau der Abhängigkeit von russischem Gas war fachlich kritisiert worden, die Warnungen wurden aber politisch überstimmt. Man entschied sich für billige Energie und die Hoffnung, dass es gutgehen werde. Ähnlich verhielt es sich mit der jahrelangen Unterfinanzierung der Bundeswehr. Erst der Schock des russischen Angriffs brachte die berühmte „Zeitenwende“, aber sie kommt spät und wird bis heute durch innenpolitisches Gezänk verwässert.

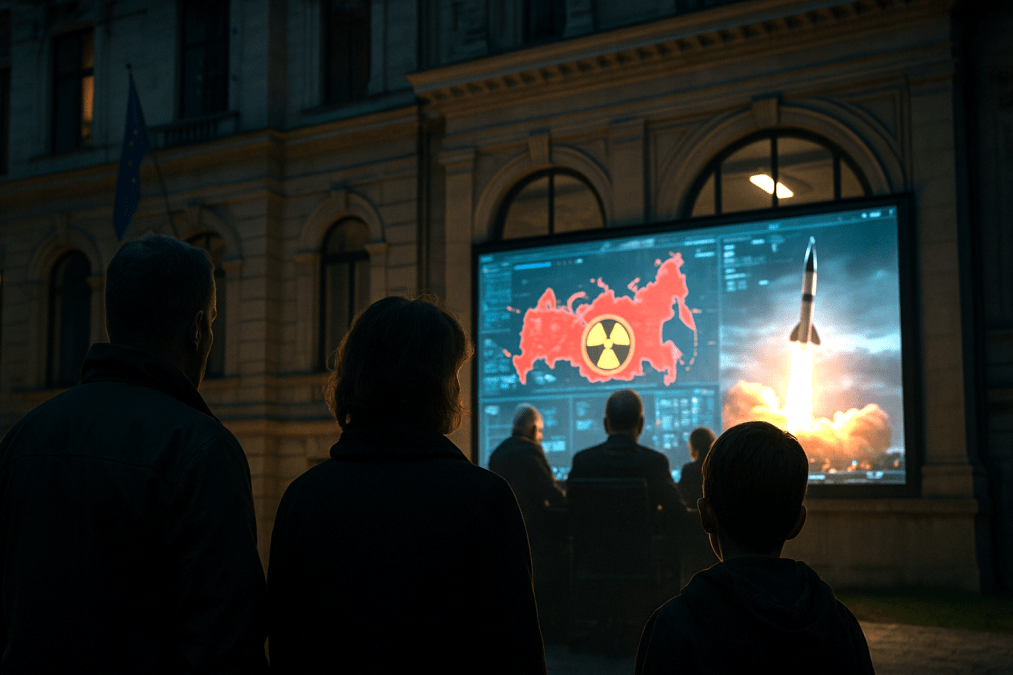

Auch im Umgang mit der nuklearen Dimension des Konfliktes zeigen sich diese Systemfehler, Russland nutzt seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine nukleare Drohungen als politisches Instrument. Diese Drohkulisse beeinflusst sichtbar die westliche Entscheidungsfindung, sie bremste Waffenlieferungen, sorgte dafür, dass bestimmte Waffentypen lange blockiert wurden, aus Angst vor einer Eskalation. Gleichzeitig hat Moskau seine Nukleardoktrin so angepasst, dass selbst ein konventioneller Angriff eines nicht nuklearen Landes, wenn er von einer Nuklearmacht unterstützt wird, als „gemeinsamer Angriff“ gewertet werden kann. Das öffnet Regelauslegungen, die in Krisenmomenten unkalkulierbar werden, die Regierungen im Westen sitzen damit in einem Dilemma. Übertriebene Vorsicht lädt weitere Aggression ein, Überreaktion kann eine Eskalationsspirale in Gang setzen. Die Katastrophe von 1914 war kein Werk eines einzelnen Verrückten, sondern eine Verkettung von Fehlannahmen, falsch verstandenen Signalen und Automatismen von Bündnissystemen. Die Lektion von damals ist, dass große Demokratien sehr wohl in Kriege stolpern können, die niemand ursprünglich wollte.

Die Frage, ob Putin sich eines Tages „rächen“ wird, setzt voraus, dass Russland eine klare Niederlage erleidet und der Westen versucht, das Land dauerhaft zu demütigen. Dieses Szenario ist nicht ausgeschlossen, aber im Moment deutet vieles eher auf einen anhaltenden Abnutzungskrieg mit offenem Ende. Putin inszeniert Russland in seiner Rhetorik bereits als belagerte Festung, als Opfer einer feindlichen NATO, die man mit Gewalt auf Abstand halten müsse. In dieser Logik ist die „Rache“ bereits im Gange, durch Cyberangriffe, Desinformation, politische Einflussnahme, Energieerpressung und militärischen Druck auf Nachbarländer. Die stärkere, existenzielle Form der Rache, die viele fürchten, wäre der Einsatz von Kernwaffen. Ein solcher Schritt wäre rational betrachtet selbstmörderisch, er würde Russland international isolieren und könnte auch die Machtbasis des Regimes zerstören. Nur schützt Rationalität in der Geschichte nicht zuverlässig vor Katastrophen. Das eigentliche Risiko liegt weniger in einem kalt geplanten Erstschlag als in Missverständnissen, Fehlalarmen, Eskalationsdruck und der Psychologie eines Systems, das meint, nichts mehr zu verlieren zu haben.

Niemand kann seriös vorhersagen, wie dieser Konflikt ausgeht, aber man kann mögliche Linien skizzieren. Eine Variante ist ein schmutziger Kompromiss, der die Kämpfe vorerst stoppt, aber einen hohen politischen Preis hat. Friedenspläne, die der Ukraine territoriale Verluste abverlangen, Russland Sanktionserleichterungen bieten und irgendwelche Sicherheitsgarantien über Konstruktionen jenseits einer NATO-Mitgliedschaft versprechen, liegen schon in Varianten auf dem Tisch. Sie würden das Töten vorerst beenden, gleichzeitig aber das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen relativieren und einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Die Botschaft an Moskau und andere Akteure wäre, dass militärische Gewalt sich am Ende lohnt, wenn der Westen kriegsmüde ist. Ein anderes Szenario ist ein langes Durchschleppen ohne großen Durchbruch. Der Krieg geht in Wellen weiter, mal heißer, mal kälter, über Jahre. Russland und Ukraine verschleißen Menschen und Material, der Westen liefert kontinuierlich gerade so viel Unterstützung, dass die Ukraine nicht zusammenbricht, aber nicht genug für eine klare Entscheidung. Das Ergebnis wäre ein dauerhaft verunsichertes Europa, das enorme Mittel in Rüstung, Abschreckung und Krisenmanagement investieren muss. Das beste realistische Szenario wäre ein Ende der Kampfhandlungen durch eine Kombination aus russischer Erschöpfung, innerem Druck auf das Regime und einer Einigung, die zwar bitter ist, aber keinen totalen moralischen Bankrott bedeutet.

Wenn man verhindern will, dass der aktuelle Konflikt in eine noch größere Katastrophe mündet, müssten Politiker einiges grundlegend anders machen. Zunächst bräuchte es eine ehrliche Definition von Zielen. Westen und Ukraine müssen klar sagen, was politisch und militärisch realistisch erreichbar ist und was nicht. Slogans wie „Russland muss verlieren“ ersetzen keine Strategie. Geht es um die vollständige Wiederherstellung der Grenzen von 1991, um einen Rückzug auf Linien vor 2022 oder „nur“ darum, Russland weitere Offensiven unmöglich zu machen. Solange diese Fragen offen bleiben, oszilliert jede Politik zwischen Maximallösung und Schadensbegrenzung, ein Zustand, in dem Fehlentscheidungen programmiert sind. Daneben braucht es eine neu gedachte Sicherheitsarchitektur, die die Zeit nach dem Krieg mitdenkt. Auch nach Putin bleibt Russland ein großes, nuklear bewaffnetes Land mit eigenen Interessen und tiefem Misstrauen gegenüber dem Westen. Eine Ordnung, die Russland dauerhaft an den Rand drängt, wird nicht stabil sein. Eine Ordnung, die seine Nachbarn wieder in Einflusszonen zwingt, ist moralisch unhaltbar. Dazwischen liegt die schwierige Aufgabe, glaubwürdige Abschreckung mit begrenzter Kooperation zu verbinden.

Und schließlich müssten Demokratien politisch erwachsener werden im Umgang mit existenziellen Risiken, Entscheidungen über Krieg und Frieden dürfen nicht im Takt täglicher Schlagzeilen und Umfragen getroffen werden. Es braucht robuste, unabhängige Beratung, die nicht entlang von Parteibüchern besetzt wird, es braucht Transparenz darüber, welche Szenarien durchgespielt wurden und welche Risiken bewusst eingegangen werden. Vor allem aber Ehrlichkeit gegenüber den eigenen Bevölkerungen, man kann den Menschen nicht erzählen, es gehe um eine historische Zeitenwende, und gleichzeitig so tun, als lasse sich alles mit ein paar Hilfspaketen und ein paar wohlklingenden Reden erledigen. Die eigentliche Angst richtet sich am Ende weniger auf den Kreml als auf die Möglichkeit, dass unsere eigenen Regierungen in einem entscheidenden Moment falsche Prioritäten setzen, sich in innenpolitische Spielchen flüchten oder den Ernst der Lage verdrängen. Die Geschichte Deutschlands mit Russland lehrt, dass beides tödlich sein kann, das zu lange Gewährenlassen und das blinde Treibenlassen in Bündnisautomatismen. Realistisch ist weder die Apokalypse morgen noch der schnelle, gerechte Frieden. Realistisch ist eine lange, gefährliche Übergangsphase, in der gute und schlechte Entscheidungen auf Regierungsseite darüber entscheiden, ob Europa beschädigt, aber stabil bleibt, oder ob der Kontinent irgendwann wieder in den Sog eines großen Krieges gerät. Ob es am Ende eine Lösung gibt, hängt nicht von einem genialen Friedensplan ab, sondern von der politischen Lernfähigkeit der Akteure, von der Bereitschaft, eigene Fehler der letzten Jahrzehnte konsequent zu korrigieren, Risiken nüchtern zu benennen, rote Linien klar zu ziehen und zu halten, bevor es für kluge Entscheidungen endgültig zu spät ist.

Lesen Sie auch:

https://www.webwerk-bg.com/trumps-28-punkte-plan/